Oleh: Renville Almatsier*

Eh, apa kabar proyek penulisan-ulang buku sejarah yang digagas Kementerian Kebudayaan? Karena konon targetnya akan dirilis bersamaan dengan HUT Proklamasi ke-80 Agustus 2025 mendatang, barangkali prosesnya kini sudah sampai tahap finishing atau malah sudah naik-cetak. Namun sebelum sejarah resmi dengan anggaran Rp 9 miliyar itu langsung menjadi acuan baku di sekolah, hendaknya berbagai kejadian dalam sejarah masa lalu itu diklarifikasi dulu sampai tuntas.

Banyak pihak sudah bereaksi. Berbagai masukan sudah disampaikan masyarakat agar terkumpul data yang dibutuhkan supaya buku sejarah kita menjadi buku acuan generasi muda yang bisa diandalkan. Sampai bulan lalu, masih banyak fakta sejarah yang diragukan. Peristiwa Rengasdengklok, menjelang Proklamasi 1945 misalnya, belum terungkap semua.

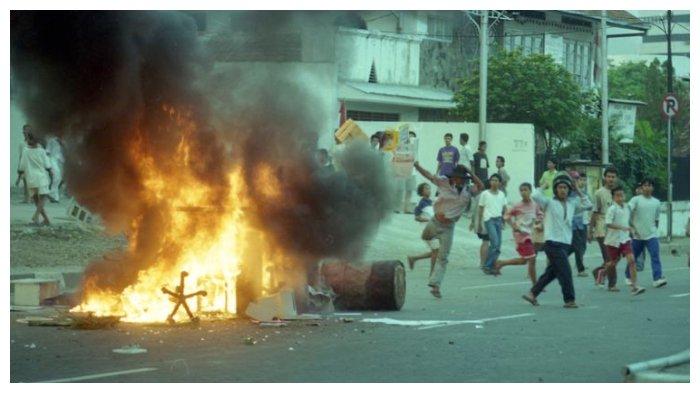

Berbagai kisah lain bertahan secara lisan dalam bentuk testimoni, seni, catatan pinggiran, memorial bahkan bisik-bisik antargenerasi. Di antaranya mengenai peristiwa-peristiwa kelam di tahun-tahun 1965, 1998, dan banyak lagi, yang sebenarnya adalah bagian dari sejarah rakyat. Kisah itu tidak bisa begitu saja dihapus karena tidak tercantum dalam buku. Belum terungkap resmi dalam perjalanan bangsa ini, karena dianggap tidak sesuai dengan narasi besar negara.

Salah satu di antaranya adalah kasus pemerkosaan massal yang terjadi dalam kerusuhan tahun 1998. Beberapa warga masyarakat dan saksi sejarah telah mengungkap peristiwa ini. Para ahli sudah mengungkap hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) yang sengaja dibentuk oleh pemerintah kala itu. Tahun 2023, Presiden telah mengakui Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dan 11 peristiwa lainnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat (Kompas, 17 Juni 2025).

Berdasarkan laporan yang dipublikasikan Komnas HAM disebutkan sejumlah orang menjadi korban Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Ada 168 orang korban pemerkosaan dan pelecehan seksual yang melapor– namun Menteri masih kekeuh menolaknya. “Kata siapa itu? Enggak pernah ada proof”, katanya dalam tayangan melalui siniar. Tentu saja pernyataan itu memicu kritik keras, terutama dari pegiat HAM. Buat kita, sikap Menteri itu juga menandai sebuah sikap politik bahwa pengalaman para korban dianggap tidak valid — karena tidak tercatat dalam dokumen resmi dianggap tidak pernah terjadi.

Dalam kasus seperti ini, saya tertarik pada sikap mendiang Paus Franciscus yang saya baca di koran (Kompas, 27 April 2025). Kasusnya hampir serupa, “pelecehan seksual”. Diceritakan bahwa Paus semula membantah sinyalemen dan tuduhan terjadinya pelecehan seksual di era 1980-an, di beberapa lingkungan gereja lokal, antara lain di AS, Irlandia, Chile, dan Australia. Baru tahun pada 2018, dunia gencar menyoroti penanganan Gereja Katolik terkait kasus tersebut. Hal itu ditanyakan langsung kepada Paus oleh seorang wartawan.

Paus menutupi kasus itu dengan membantah dan bersikukuh mengatakan bahwa tidak ada korban. Dia mengatakan belum pernah mendengar dari korban. “Mereka tidak muncul,” katanya, “… mereka tidak memberikan bukti untuk suatu keputusan”. Paus dituduh membela Uskup yang terlibat kasus ini dan mengabaikan trauma korban. Sikap Paus itu dipertanyakan, dia dikatakan tidak peka terhadap nasib para korban.

Sampai pada satu titik, Paus sadar dan, yang penting, jujur pada hati nuraninya. Dia kemudian justru memerintahkan penyelidikan. Permintaan maaf pun keluar setelah adanya penemuan kuburan jasad korban di tahun 2021. Dalam kasus ini Paus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma itu tidak marah, sekalipun ini menyangkut kredibilitas Gereja.

Tahun 2023 Paus Fransiscus mengakui kedalaman skandal pelecehan tersebut. Dia memerintahkan setiap uskup di Chile mengundurkan diri dan meminta maaf kepada korban yang masih hidup. Beliau melakukan reformasi penting dengan kemudian mengeluarkan peraturan penanganan kasus pelecehan seksual, khususnya terhadap anak-anak yang terjadi selama puluhan tahun.

Kembali pada proyek penulisan buku sejarah kita, sejarah mencatat peristiwa 1998 yang dinodai oleh terjadi pemerkosaan massal. Berbagai pihak, termasuk tim yang khusus dibentuk untuk menyelidiki peristiwa sadistis itu, telah mengungkap data dan informasi. Semuanya dibantah oleh Menteri Kebudayaan. Kita tidak tahu apa yang membuat Pak Menteri sangat ngotot mengatakan kejadian itu tidak pernah terjadi. Dia mengabaikan berbagai pengakuan yang sudah terungkap.

Cerita tentang peristiwa 1965, 1998, dan banyak lagi adalah bagian dari sejarah rakyat hidup dan tidak bisa begitu saja dihapus karena tidak tercantum dalam buku. Penolakan terhadap sejarah resmi bukan berarti menolak sejarah. Justru itu luapan pada masa lalu bangsa. Kalau sejarah itu pahit, kita membuka luka untuk menuntaskan segalanya agar kita memahami siapa kita, dari mana kita datang dan luka apa yang pernah kita alami. Sejarah inilah yang akan mengajarkan, membesarkan dan mendewasakan generasi-generasi baru bangsa di masa yang akan datang.

Betapapun pahitnya suatu kejadian, itu mungkin bisa dimaafkan namun jangan dilupakan. Bagaimanapun kebenaran harus ditegakkan. Kita kadang-kadang terlalu angkuh untuk mengakui kesalahan. Apa yang dilakukan oleh Paus Fransiscus hendaknya dicontoh oleh para pemimpin kita, termasuk Menteri, bila ada sesuatu yang kemudian terbukti salah. Para pemimpin sering lupa bahwa menjadi pemimpin bukan selalu benar dalam segala hal.

*Mantan Jurnalis Majalah Berita Tempo dan Pengamat Sosial

Editor: Jufri Alkatiri